インサイドセールス代行支援

更新日:2025年07月03日

営業代行・アウトソーシングなら

セイヤク

インサイドセールス代行支援

更新日:2025年07月03日

営業の効率化や分業体制の確立が求められるなか、非対面で顧客と接点を持ち、商談機会を創出する「インサイドセールス」が注目を集めています。

本記事では、インサイドセールスの基本的な役割や業務内容、フィールドセールスやテレアポとの違い、導入メリットや注意点について解説。さらに、活用事例や導入成功の体制設計にも触れ、営業課題の解決を目指す方に役立つ情報をお届けします。

インサイドセールスの立ち上げを支援します

インサイドセールスの成果は「設計と運用」にかかっています。『セイヤク』では、固定型支援により、目的設計・専属チーム構成・実務運用まで一貫サポート。自社に合ったインサイドセールス体制を築きたい方は、まずはご相談ください。

インサイドセールスとは、電話やメール、Web会議などの非対面手法で営業活動を行う内勤型営業です。

分業型営業のひとつのポジションでもあり、インサイドセールスで獲得したアポイントは、商談担当のフィールドセールスに引き継がれます。

必ずしもフィールドセールスへの連携が発生するわけではなく、インサイドセールスだけで商談や契約締結まで完結するケースもあります。

顧客と直接相対しないまま営業活動を行うため、従来の営業よりもコストを抑えながら効率的に大規模なアプローチができるとして、注目が集まる営業手法です。

近年では、営業人材の不足や移動コストの高騰、リモートワークの定着といった社会的な変化を受け、対面に依存しない営業体制のニーズが高まっています。

加えて、顧客の購買行動が複雑化したこともあり、接点を分散しながら長期的に関係を築く営業が求められるようになりました。

インサイドセールスは、従来の一括対応型営業では対応しきれない場面が増えた今、営業プロセスを役割ごとに分担し、専門性を高める「分業型体制」の中心として、注目されています。

テレアポは「とにかくアポイントを取る」ことに特化しており、スクリプトに沿って短時間で多数の顧客に接触するのが一般的です。

一方のインサイドセールスは、顧客の課題や検討フェーズを見極め、商談化につなげる役割を担います。

単なる件数確保ではなく、顧客との関係性を築きながら、中長期で案件化の可能性を高めていくのがインサイドセールスの特徴です。

インサイドセールスとフィールドセールスの大きな違いは、対応するフェーズと接触手段にあります。

インサイドセールスが、見込み顧客に対して非対面で接触し、情報提供やニーズの確認を通じて商談化を目指すのに対し、フィールドセールスは商談以降のクロージングや契約対応など、対面での折衝が主な業務です。

「インサイドセールスがパイプラインを整え、フィールドセールスが成果を刈り取る」このような分業モデルは、それぞれが専門性を発揮しやすくなり、営業の効率化や成果の最大化にもつながります。

インサイドセールスの主な役割は、見込み顧客との初期接点を通じて商談の可能性を見極め、確度の高いリードを創出することです。

具体的には、リード対応や商談創出、顧客育成、CRM/SFAとの連携などを行い、相手のニーズや課題を丁寧に把握し、関係性を構築しながら案件化につなげることが求められます。

インサイドセールスが重視する業務の一つが、リード(見込み顧客)への対応と、そこからの商談機会の創出です。

資料請求や問い合わせなど、何らかのアクションを起こした顧客に対して、電話やメールを通じてコンタクトを取り、興味関心の度合いや課題を把握します。

この過程では、すぐに商談につながるホットリードだけでなく、将来的な可能性を持つコールドリードに対しても丁寧に対応することが大切です。

顧客の検討状況に応じた対応を積み重ねることで、長期的な信頼関係を築き、フィールドセールスへとスムーズに引き継ぐことが可能となります。

インサイドセールスは、顧客が自社の製品・サービスに対して前向きな判断をできるよう、見込み顧客の温度感や興味関心に応じた情報提供を通じて、段階的に購買意欲を高めていく“顧客育成(ナーチャリング)”の役割も担います。

具体的には、課題に応じた資料提供やセミナー誘導、検討フェーズに合わせたタイミングでの再接触などが含まれます。顧客視点に立った中長期的な関係構築こそが、インサイドセールスの価値のひとつと言えるでしょう。

インサイドセールスでは、CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)を活用し、活動履歴や顧客情報をデータとして蓄積・共有しています。

例えば、電話やメールで得た顧客の反応やニーズは、リアルタイムでCRMに記録され、フィールドセールスやマーケティングチームとも共有されます。SFAを活用すれば、案件の進捗やKPI達成状況も可視化できるため、組織として次のアクションの判断材料になることも。

こうしたシステムの活用により、属人的になりがちな営業活動を再現可能なプロセスへと変えていくことが可能になります。

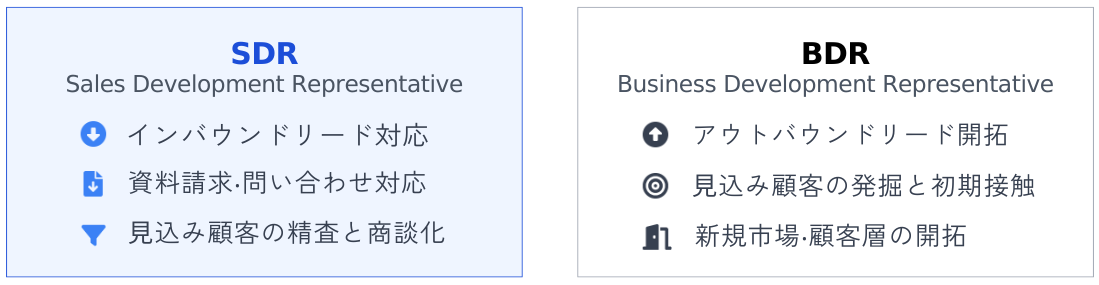

インサイドセールスには、SDR(Sales Development Representative)とBDR(Business Development Representative)という2つの役割が存在します。どちらも非対面の営業活動を担いますが、対応するリードの種類や営業フェーズが異なります。

SDRは、資料請求や問い合わせなど、すでに自社に関心を示しているインバウンドリードを対象に活動します。ニーズの確認や商談の創出を通じて、フィールドセールスへと案件を引き継ぐのが主な役割です。

一方のBDRは、自社にまだ関心を示していないアウトバウンドリードを開拓する担当であり、アプローチ先の選定から関係構築までを主導します。

このように役割を分担することで、各領域での成果が最大化される仕組みとなっています。

インサイドセールスの導入は、営業組織に次のような変化をもたらします。

ここでは、具体的な効果や得られるメリットについて、より詳しく見ていきます。

インサイドセールスを導入するメリットのひとつが、営業活動全体の効率化です。

見込み顧客との初期接点や商談創出をインサイドセールスが担うことで、フィールドセールスはクロージングに集中でき、限られた人員でも案件対応力が向上します。

また、スクリプトの標準化により対応のばらつきが減り、属人化を防ぎつつ生産性の高い営業が実現。結果として、個々の負担軽減と組織全体の底上げが可能になります。

インサイドセールスは、設計された営業プロセスに基づいて対応するため、特定の担当者に依存せず、営業の属人化を防ぐ効果があります。

さらに、顧客対応や進捗はCRMなどで共有され、誰が引き継いでも一定の品質が保たれるのも利点のひとつです。チームで成果を再現できる体制が構築されることで、組織全体の成長にもつながります。

インサイドセールスは、訪問営業に比べて移動費や時間的ロスが発生しないため、1件あたりの対応コストを大きく抑えることが可能です。

また、限られた人員でも非対面で広くアプローチできるため、少ないリソースで成果を出したい企業にとっては、費用対効果の高い手法といえます。

インサイドセールスは多くのメリットをもたらす一方で、導入・運用にあたっては、次の点に注意する必要があります。

ここでは、導入にあたって直面しやすい課題や注意点について具体的に見ていきます。

インサイドセールスを導入する際、最初のハードルとなるのが体制構築です。

単に人を配置すれば機能するわけではなく、業務の切り分け方、対応ルール、KPI設計など、仕組みの整備が不可欠です。

特に、マーケティング部門やフィールドセールスとの連携を前提としたプロセス設計が求められるため、関係部署との調整にも一定の時間と労力がかかります。

また、立ち上げ初期は成果が見えづらく、社内での理解を得にくいケースもあるため、導入目的や期待値を明確にし、段階的に運用を整える視点が欠かせません。

インサイドセールスは、主に電話やメール、Web会議など非対面の手段で顧客と接点を持つため、信頼関係を構築する難易度が上がります。

表情や空気感といった非言語情報が伝わりにくく、ちょっとしたすれ違いが相手の不安感につながるケースも。

また、非対面では資料やトークだけで商品の魅力を正確に伝える必要があるため、営業担当は高い説明力と傾聴力が必要です。

特に、無形商材や複雑なソリューションの場合、対面以上に丁寧なヒアリングと論理的な説明が必要になる場面も少なくありません。

こうしたコミュニケーションのハードルを乗り越えるには、ツール活用やトークスクリプトの標準化に加え、顧客ごとの温度感に応じた柔軟な対応が重要です。

インサイドセールスは、商談の獲得や関係構築といった“フィールドセールスの前工程”を担うため、成果が目に見えにくいという特徴があります。

受注や売上といった直接的な評価に結びつきにくく、やりがいを感じにくいといった声も少なくありません。

また、日々の業務がルーティン化しやすく、特に初回接触やヒアリングのような業務を繰り返す中で、手応えを感じにくくなることもあります。

そのため、定期的なフィードバックやKPIの設計見直し、他部門との連携による達成感の共有など、モチベーションを維持するための仕組みづくりが欠かせません。

インサイドセールスの導入を成功させるためには、目的を明確にし、組織の課題に合った体制を段階的に構築する必要があります。

この章では、導入前に確認すべき課題の洗い出しから、体制構築の考え方、立ち上げ後の運用改善まで、具体的なステップを紹介します。

インサイドセールスを導入する際は、まず自社の営業課題を正しく把握することが不可欠です。

たとえば、「リードの対応が追いついていない」「案件化率が低い」「フィールドセールスの工数が足りない」といった課題が顕在化している場合、インサイドセールスの導入によって改善できる可能性があります。

一方で、見込み顧客の母数が少ない場合や、すでに営業プロセスがシンプルに機能している組織では、無理に分業体制を取り入れることで逆に効率が下がることも。

そのため、自社の営業フェーズや顧客の検討期間、商材の特性などを踏まえて、インサイドセールスとの相性を見極める視点が重要です。

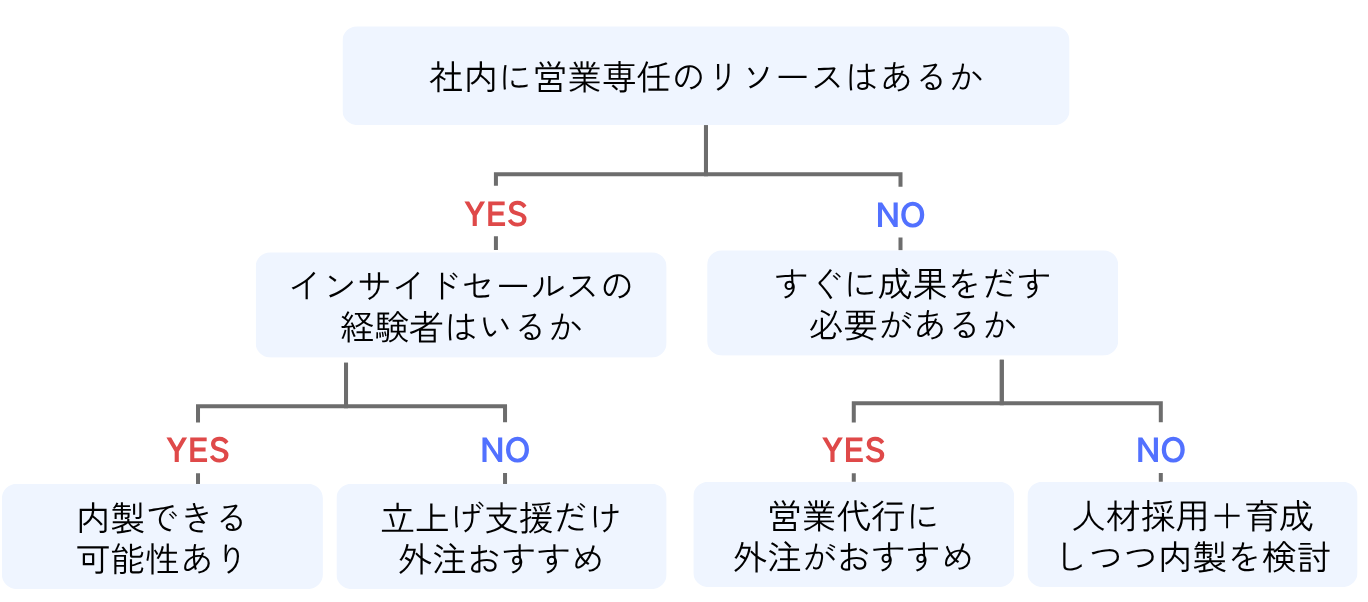

インサイドセールスの立ち上げにおいては、自社内で完結する「インハウス型」と、専門会社に依頼する「外注型」のいずれか、もしくはハイブリッド型を選ぶ必要があります。

自社で営業体制を構築する余力があればインハウス運用も可能ですが、立ち上げのノウハウや人材が不足している場合は、外部パートナーの活用が有効です。

「自社にとってどんな選択がおすすめか」を簡易的に診断したい方は、以下のチャートをご覧ください。

体制を決めたら、成果を可視化するためのKPI設計も欠かせません。

対応件数や商談化率だけでなく、リードの温度感や対応スピード、情報入力の精度といった定性的な指標も含めることで、より実態に即した評価が可能になります。

KPIは運用開始後に見直す前提で設計し、定期的に改善するサイクルを組み込むことが重要です。

KPI設計について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

インサイドセールスのKPI|目標設定のポイントやフェーズ別の項目

インサイドセールスの立ち上げでは、SFAやCRM、MAツールなど、業務を支えるツールの選定が極めて重要です。

リード情報の一元管理や対応履歴の可視化、ナーチャリングの自動化など、目的に応じて適切なツールを組み合わせることで、業務の効率と精度が向上します。

ツールの導入後は、営業フローの構築とマニュアル整備を並行して進める必要があります。

インサイドセールスのツールについて詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

インサイドセールスにおすすめのツールは?選定ポイント・ツール比較

インサイドセールス組織の構築では、オペレーション上のボトルネックを早期に洗い出し、定期的に運用状況を見直す仕組みの構築が欠かせません。

初期段階から完璧を目指すのではなく、最小単位で実行し、PDCAを回す体制を意識することが成功の鍵となります。

インサイドセールスの立ち上げ方について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

インサイドセールスの立ち上げ|導入に失敗しないポイントを解説

インサイドセールスの運用がうまくいっている企業には、いくつか共通する特徴があります。

まず挙げられるのが、“目的と役割の明確化”です。

単なるアポイント獲得ではなく、顧客理解やナーチャリングといった機能を正しく定義し、組織内で共有できている企業は、ブレのない運用が実現しやすくなります。

また、営業とマーケティング、あるいはフィールドセールスとの連携がスムーズであることも重要です。情報の断絶が起きないよう、SFAやCRMを活用してリアルタイムでの情報共有が行われている企業は、成果の再現性が高くなります。

一方で、当初うまくいかなかった企業が改善に成功した事例では、KPIの再設計や対応チャネルの見直し、顧客フェーズに応じたシナリオの導入といった取り組みが成果につながっています。

失敗を前提とした改善の仕組みが、長期的な成功を支えています。

導入前の準備段階で、以下のポイントを押さえておくことで、インサイドセールスの立ち上げがスムーズに進み、運用後の成果につながりやすくなります。

このチェックリストをもとに体制を見直すことで、インサイドセールスの運用リスクを減らし、成果につながる立ち上げが実現できます。

以下のような特徴を持つ企業は、インサイドセールスの外注に向いています。

このようなケースでは、外注を選択することで、リスクを抑えつつ立ち上げを成功させることが可能です。

もちろん、業務の丸投げではなく、社内でのノウハウ蓄積や連携体制の整備もあわせて考えることが重要です。

インサイドセールスの外注先を選ぶ際は、対応範囲や価格だけでなく、「自社の課題にどれだけ寄り添えるか」が重要な判断軸になります。現代の営業プロセスを理解しているか、分業体制やツール連携に精通しているかも確認しましょう。

また、コミュニケーションの相性や情報共有のしやすさも成果に直結します。単なる業務委託ではなく、信頼できるパートナーとして選定することが、継続的な成果につながるでしょう。

営業代行サービス『セイヤク』では、業界や企業規模を問わず、さまざまな商材でインサイドセールスの支援実績があります。

上記以外の事例はこちらをご覧ください。

インサイドセールスの導入を検討する企業にとって、「自社の規模でも効果はあるのか」「何から始めればよいのか」といった疑問はつきものです。

ここでは、企業からよく寄せられる質問とその回答をまとめています。

インサイドセールスは、1~2名の小規模でも、リード対応の優先順位を決め、適切なタイミングでのフォローアップが実行できれば、十分に成果は見込めます。

むしろ、立ち上げ段階では少人数で試行錯誤を重ね、成功パターンを掴んだ上でチームを拡大する方が、スムーズな運用につながるケースも多く見られます。

インサイドセールスの成果は、アポイント数や架電件数といった表面的な数値だけでは判断できません。

実際に成果を測る際には、「どれだけ質の高い商談を創出できたか」「受注につながる案件の起点となれたか」という観点が重要になります。

インサイドセールスは、営業活動をより戦略的・効率的に進めるために有効な手段として注目を集める手法です。

営業人材の不足やリモートワークの浸透など、変化の激しいビジネス環境において、見込み顧客との関係性を継続的に育て、最適なタイミングで商談化へとつなげるインサイドセールスの重要性はますます高まっています。

本記事で紹介した導入メリット、注意点、体制構築のポイントなどを参考に、自社にとって最適なインサイドセールスの形を検討し、営業のパフォーマンス最大化を目指してみてください。